1 引言

红树林湿地是我国重要的海岸带生态系统,具有防风消浪、促淤护岸、固碳储碳和维持 生物多样性等生态功能。营造红树林可通过增加红树林面积和生态系统碳储量实现二氧化碳 清除,是海岸带生态系统碳汇能力提升的重要途径。本方法学属于林业和其他碳汇类型领域 方法学。符合条件的红树林营造项目可以按照本文件要求,设计和审定温室气体自愿减排项 目,以及核算和核查温室气体自愿减排项目的减排量。

2 适用条件

使用本文件的红树林营造项目必须满足以下条件:

a) 在生境适宜或生境修复后适宜红树林生长的无植被潮滩和退养的养殖塘,通过人工 种植构建红树林植被的项目;

b) 项目边界内的海域和土地权属清晰, 具有县(含) 级以上人民政府或自然资源(海 洋)主管部门核发或出具的权属证明文件;

c) 人工种植红树林连续面积不小于 400m2;

d) 不得改变项目边界内地块的潮间带属性, 即实施填土、堆高或平整后的潮滩滩面在 平均大潮高潮时仍全部有海水覆盖;

e) 项目不进行施肥;

f) 项目应符合法律、法规要求,符合行业发展政策。

3 规范性引用文件

本文件引用了下列文件或其中的条款。凡是注明日期的引用文件,仅注日期的版本适用 于本文件。凡是未注日期的引用文件,其有效版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 17378.2 海洋监测规范 第 2 部分:数据处理与分析质量控制

HY/T 081 红树林生态监测技术规程

TD/T 1055 第三次全国国土调查技术规程

4 术语和定义

GB/T 15918 、GB/T 15920 、GB/T 18190 和 HY/T 214 界定的以及下列术语和定义适用于 本文件。

4.1

红树林 mangroves

分布在热带、亚热带地区潮间带湿地的木本植物群落,不包括卤蕨、尖叶卤蕨等非木本

红树植物。

4.2

红树林营造 mangrove vegetation creation

在适宜红树林生长的潮间带地块人工种植红树植物繁殖体或幼苗,构建红树林并使其可 以形成稳定的植被群落和生态系统, 提供与原生红树林生态系统相似的生态功能。

[来源: HY/T 214—2017 ,3.1,有修改]

4.3

潮间带 intertidal zone

位于平均大潮高、低潮之间海水覆盖的区域。

[来源: GB/T 15918—2010 ,2.3.2]

4.4

大潮 spring tide

朔(初一)、望(十五)后一至三天,由月球与太阳引起的潮汐相加而形成的潮差大的 潮。

[来源: GB/T 15920—2010 ,2.5.12]

4.5

高潮 high water

潮汐涨落一周期内最高潮位。

[来源: GB/T 15920—2010 ,2.5.3]

4.6

潮滩 tidal flat

随潮汐涨落而交替淹没和出露的细颗粒堆积体。

[来源: GB/T 18190—2017 ,2.3.16]

4.7

无植被潮滩 non-vegetated tidal flat

高等植被覆盖度小于 5%的潮滩区域, 包括互花米草治理后的潮滩。

4.8

碳库 carbon pools

生态系统中碳储存的形式或场所,包括地上生物质、地下生物质、枯落物、枯死木和土 壤有机碳。

4.9

地上生物质 aboveground biomass

地表以上所有活体植物的生物质,包括茎干、气生根、枝、皮、叶、花和繁殖体(果实 或胚轴)等。

4.10

地下生物质 belowground biomass

地表以下所有植物活根的生物质,通常不包括难以从土壤中区分出来的细根(直径≤2mm)。

4.11

基径 basal diameter

植株贴近地面并平行于地面的茎干直径。

5 项目边界、计入期、碳库和温室气体排放源

5.1 项目边界

红树林营造项目区域可包括若干个不连续的种植地块,每个地块应有特定的地理边界。 项目边界内不包括面积超过 400 m2 以上的坑塘, 宽度大于 3 m 的道路、沟渠、潮沟等区域, 也不包括项目实施前已经存在且覆盖度大于 5%的红树林地块。项目边界可采用下述方法之 一确定:

a) 利用北斗卫星导航系统(BDS)、全球定位系统(GPS)等卫星定位系统,直接测定 项目地块边界的拐点坐标,单点定位误差不超过±2 m;

b) 利用空间分辨率不低于 2 m 的地理空间数据(如卫星遥感影像、航拍影像等)、自 然资源“一张图”、红树林种植作业设计等,在地理信息系统(GIS)辅助下直接读取项目地 块的边界坐标。

5.2 项目计入期

5.2.1 项目计入期为可申请项目减排量登记的时间期限, 从项目业主申请登记的项目减排 量的产生时间开始, 最短时间不低于 20 年, 最长不超过 40 年。项目计入期须在项目寿命期 限范围之内。

5.2.2 项目寿命期限应在项目业主对项目边界内海域和土地的所有权(或使用权) 权属的 有效期限之内。项目寿命期限的开始时间即项目边界内首次实施生境修复、整地、播种或种 植的项目开工日期。

5.3 碳库和温室气体排放源的选择

项目边界内选择或不选择的碳库如表 1 所示。

表 1 碳库的选择

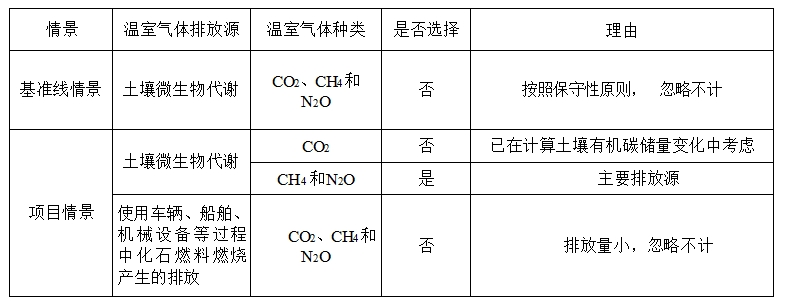

项目边界内选择或不选择的温室气体排放源与种类如表 2 所示。

表 2 温室气体排放源的选择

6 项目减排量核算方法

6.1 基准线情景识别

本文件规定的红树林营造项目基准线情景为:在实施红树林营造项目前,项目边界内的 海域或土地资源开发利用方式为无植被潮滩或退养的养殖塘。

6.2 额外性论证

红树林营造是不以营利为目的的公益性行为。红树林易受极端气候事件和人为活动干扰, 通常红树林植被种植和后期管护等活动成本高,不具备财务吸引力。符合本文件适用条件的 项目, 其额外性免予论证。

6.3 项目碳层划分

6.3.1 为提高碳储量变化量计算的精度,并在一定精度要求下精简监测样地数量, 应按照 不同的分层因子将项目边界内的地块划分为不同的层次,包括项目设计阶段的碳层划分和项 目实施阶段的碳层划分。

6.3.2 项目设计阶段划分的碳层用于预估碳储量变化量,综合考虑项目边界内地块在红树 林种植前的生境条件(如地理位置、土壤质地、潮滩高程),以及种植树种、 种植时间、 种 植密度等因素划分碳层, 将无显著差别的地块划分为同一碳层。

6.3.3 项目实施阶段划分的碳层用于计算碳储量变化量,主要基于项目设计阶段碳层的划 分, 结合红树林种植活动的实际情况进行调整确定。若存在自然因素(如病虫害、 台风风暴 潮、寒潮等) 或人为干扰(如砍伐等) 引起植物死亡, 导致原有碳层的异质性增加,或因海 域使用或土地利用类型发生变化造成碳层边界发生变化, 须对项目碳层进行调整。

6.4 基准线清除量计算

根据本文件适用条件,项目开始后第 t 年的基准线清除量计为 0,即:

ΔCBSL,t = 0 ( 1)

式中:

ΔCBSL,t —— 项目第 t 年的基准线清除量, 单位为吨二氧化碳当量每年(t

CO2e ·a- 1);

t —— 自项目开始以来的年数,t=1, 2, 3…… ,无量纲。

6.5 项目清除量计算

项目开始后第 t 年的项目清除量按照公式(2)计算:

∆CPROJ,t = (∆CBiomassPROJ,t + ∆SOCPROJ,t ) × 12(44) − GHGPROJ,t (2)

式中:

∆CPROJ,t —— 项目第 t 年的项目清除量,单位为吨二氧化碳当量每年

(t CO2e ·a- 1);

∆CBiomassPROJ,t —— 项目第 t 年的生物质碳储量变化量,单位为吨碳每年(t

C·a- 1);

∆SOCPROJ,t —— 项目第 t 年的土壤有机碳储量变化量,单位为吨碳每年

(t C·a- 1);

12(44) —— 二氧化碳与碳的相对分子质量之比;

GHGPROJ,t —— 项目第 t 年因土壤微生物代谢引起的温室气体排放量,

单位为吨二氧化碳当量每年(t CO2e ·a- 1);

t —— 自项目开始以来的年数,t=1, 2, 3…… ,无量纲。

6.5.1 项目生物质碳储量变化

假定一定时间内(第 t1 至 t2 年)项目边界内各碳层生物质碳储量的变化是线性的, 生物 质碳储量变化量按照公式(3)计算:

式中:

∆CBiomass,t

CBiomass,i,t

i

t

t1, t2

——

——

——

——

——

∆CBiomass,t =

监测的项目第 t 年的生物质碳储量变化量,单位为吨碳每年(t C·a- 1);

第 t 年时,第 i 项目碳层的生物质碳储量,单位为吨碳(tC); 项目碳层, i=1, 2, 3……,无量纲;

自项目开始以来的年数, t=1, 2, 3…… ,无量纲;

项目开始后的第 t1 年和第 t2 年,且 t1 ≤t≤t2 ,单位为年(a)。

各碳层生物质碳储量按照公式(4)和公式(5)计算:

CBiomass,i,t = Ai,t × CBiomass,i,t

CBiomass,i,t =

式中:

(4) (5)

CBiomass,i,t Ai,t

CBiomass,i,t

CBiomass,i,p,t

ni

i

t

p

j

—— 第 t 年时, 第 i 项目碳层生物质碳储量,单位为吨碳(tC);

—— 第 t 年时, 第 i 项目碳层面积,单位为公顷(hm2 );

—— 第 t 年时,第 i 项目碳层单位面积生物质碳储量,单位为吨碳每

公顷(tC ·hm-2);

—— 第 t 年时,第 i 项目碳层样地p 的单位面积生物质碳储量,单位

为吨碳每公顷(tC ·hm-2);

—— 第 i 项目碳层的样地数量;

—— 项目碳层, i=1, 2, 3……,无量纲;

—— 自项目开始以来的年数,t=1, 2, 3…… ,无量纲;

—— 第 i 项目碳层中的样地,p=1, 2, 3……, ni ,无量纲;

—— 红树植物树种,j=1, 2, 3……。

有需要联系客服,客服电话: 15540991888